3. 「鉛筆の持ち方」 小学生の現状を知る

前回のブログ【その2】の続きです。

美文字に興味があり、

〇どうやって美文字になれるのか知りたい方

〇お子さんに美文字になってほしいけれど、どんな教室・講座に通わせればよいか迷っている方

〇書道を習っているのに、普段の字はきれいに書けないと感じている方

〇幼稚園の先生や小学校の先生で、字を書くこと、字の書き方を教えることに苦手意識のある方

こんな方に向けて、「美文字への道」として、

講師の経験談をお伝えしています。

今日は、続き【その3】です。

教員も「書く力」が必要とされる学校現場。それは、子ども達も同じです。

しかし、現状には多くの課題がありました。

目次 「美文字への道」

1. まずは書道教室に。

毛筆は書けても硬筆は・・・

2. 小学校の教員に。

文字と関わる毎日の始まり

3. 「鉛筆の持ち方」小学生の現状を知る

【その3⇒ 今回のブログ】

4. 書写との出会い

5. 教えることで美文字スキルアップ!

6. 回り道をした私だからお伝えできる

美文字のこと

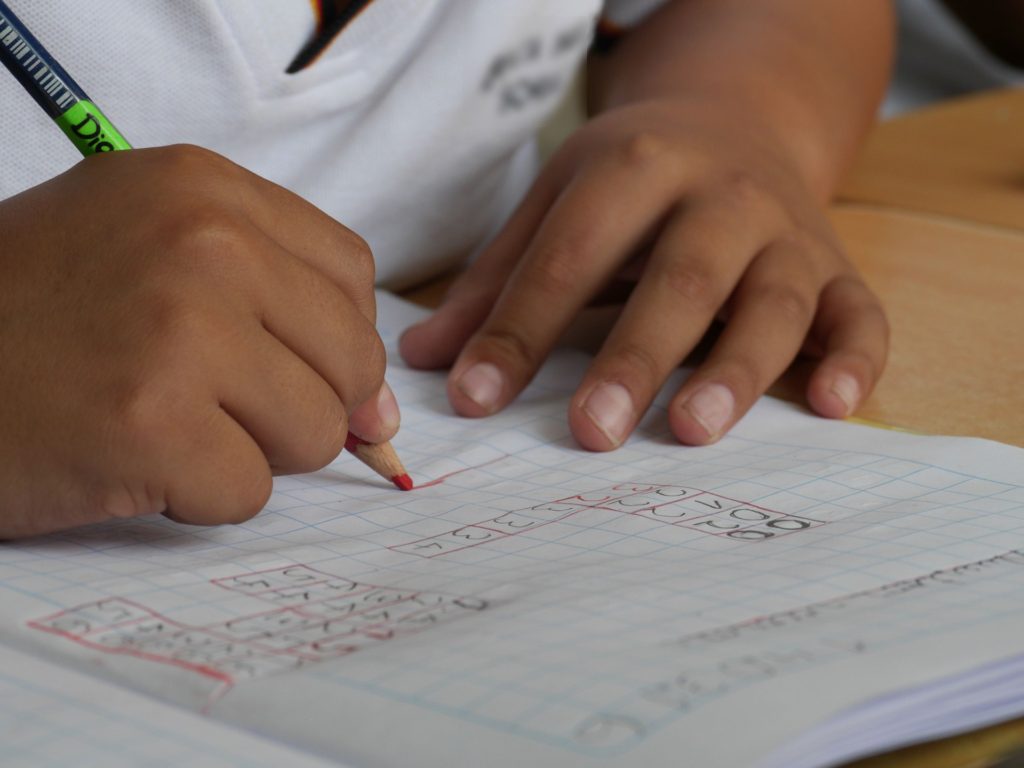

ある時、担任をしていた

小学校2年生の女の子のお母さんから、

「鉛筆の持ち方」について

気になっているので、

先生も教室で様子を見てもらえないか、

という内容の相談を受けました。

これは私も気になっていたことでした。

その女の子を筆頭に、

鉛筆の持ち方や書く時の姿勢が

乱れていることがわかりましたが、

乱れていることがわかりましたが、

まだ教員1年目で、

持ち方の指導にまで

すぐには手が回らない状況でした。

持ち方の指導にまで

すぐには手が回らない状況でした。

しかし、相談を受けて、

何とかしてあげたいと思いました。

何とかしてあげたいと思いました。

そこで、まずは現状を把握すること

にしました。

にしました。

その女の子は、指がグーになるくらいの

握り持ちでした。

握り持ちでした。

そして、指が全く動かないまま、

手全体を動かして書いていました。

手全体を動かして書いていました。

これでは、字を書くのに時間がかかって

しまいますし、手も疲れてしまいます。

しまいますし、手も疲れてしまいます。

他の子どもたちも、

指が出っ張ってしまったり、

極端に机に目を近づけて

書いていたりと、

指が出っ張ってしまったり、

極端に机に目を近づけて

書いていたりと、

改善しなくてはならない現状が

具体的に見えてきました。

具体的に見えてきました。

そこで、まず取り組んだことは「姿勢」

を良くすることからでした。

を良くすることからでした。

当時は「学級指導」の時間が

確保されていたので、

確保されていたので、

そこで、子どもたちに姿勢の大切さを

知ってもらおうと考えました。

様々な文献を読み、

教材研究を行いました。

知ってもらおうと考えました。

様々な文献を読み、

教材研究を行いました。

そして、実際に指導案を考え、

授業を行い、初任者の先生方が集まる

研修会の中で実践報告をしたのです。

授業を行い、初任者の先生方が集まる

研修会の中で実践報告をしたのです。

授業の中では、普段の子どもたちの

書く姿勢を写真で見せたり、

身体の面や心の面から姿勢について

考えたりしました。

書く姿勢を写真で見せたり、

身体の面や心の面から姿勢について

考えたりしました。

さらに姿勢を良くするために、

子どもが楽しく取り組むことのできる、

子どもが楽しく取り組むことのできる、

具体的な方法を提示したりしました。

同じ初任者同士の話し合いの中で、

この実践には

大変興味を持ってもらいました。

この実践には

大変興味を持ってもらいました。

やはり「書く姿勢」について、

同じように問題意識を持っている

先生が多く、

同じように問題意識を持っている

先生が多く、

具体的な姿勢を直す方法についても、

たくさん質問を受けたのでした。

たくさん質問を受けたのでした。

「鉛筆の持ち方」については、

普段の授業の中で気になった子に、

普段の授業の中で気になった子に、

ノートを書く際には声をかけることを

繰り返していきました。

繰り返していきました。

ただ、学校生活の中で書く場面は多く、

そのたびに持ち方を指摘されていては、

そのたびに持ち方を指摘されていては、

子どもの書く意欲が落ちてしまいます。

鉛筆の持ち方を直す過程では、

まだ持ち慣れなかったり、指の筋肉が

ついていなかったりするため、

まだ持ち慣れなかったり、指の筋肉が

ついていなかったりするため、

字を書くスピードが落ちたり、

一時的にきれいに書くことが

できなかったりします。

一時的にきれいに書くことが

できなかったりします。

そこで、

「この時間だけは鉛筆の持ち方を

意識してみよう」と、無理なく

取り組めるように働きかけました。

「この時間だけは鉛筆の持ち方を

意識してみよう」と、無理なく

取り組めるように働きかけました。

でも、一時的には良くなっても、

その子に直したいという気持ちがないと

その場だけの指導では

直すことはできないと感じました。

それだけ、習慣になっていることを

変えることは難しいことだったのです。

さらには、私自身も【その1】で

お伝えしたように、

鉛筆の持ち方が少し崩れていました。

子ども達に教える際に正しい持ち方を

意識してはいましたが、

まずは自分が持ち方を直すことが

できれば、子ども達にもその経験を元に

きちんと指導できるのでは。

できれば、子ども達にもその経験を元に

きちんと指導できるのでは。

このような気持ちへと

変わっていったのです。

こうして最初に受け持った子ども達に、

持ち方指導を徹底して行うことは

できませんでした。

持ち方指導を徹底して行うことは

できませんでした。

このような経験から、

学校の指導だけで

鉛筆の持ち方を直すのではなく、

学校の指導だけで

鉛筆の持ち方を直すのではなく、

家庭と協力しながら行う必要が

あるということも強く感じました。

あるということも強く感じました。

また、そもそも最初に鉛筆を持つときに

きちんとした持ち方を身につけることが

できれば、

きちんとした持ち方を身につけることが

できれば、

親も子どもも苦労せずに

済むのではないかと思ったのも、

済むのではないかと思ったのも、

この時でした。

【⇒ その4へ続く】

この記事へのコメントはありません。