目次

⒈速く書くと字が汚くなってしまうというお悩み

さて、先日のレッスンでのこと。

習い始めてすぐの方から、こんなご質問を受けました。

「速く書こうと思うと、字をきれいに書くことができないんです。」

「字を習っていても、すぐには速く上手に書けるようにはならないんですかね。」

また、お教室の保護者からも、

「学校のノートの字が汚いんです。急いで書くみたいなんですけど、雑で汚くて…。せっかく書道を習っているのにどうしてなんでしょうか。」

あなたはどう思いますか?

同じようなお悩みがありますか?

⒉速くきれいに書くことができるようになるために

こんな風に、お教室の生徒さんや保護者の方からよく聞かれる質問の一つが、字を書くスピードと美しさの両立についてなのです。

それでは、『速く書くこと』と『きれいに整えて書くこと』

その2つは両立できるのでしょうか?

今回は、この答えのヒントとなる解決方法や解決の視点を4つあげてみました。

(鉛筆の持ち方や姿勢など、文字を書く上での基本が身についているという前提でのお話となります。)

① 字を書くスピードを上げるための段階的な練習を行う。

② 行書を取り入れる。

③ ”速くきれいに書く” → ”速く書く時にはある程度整った字を目指す”と割り切って考える。

④ 筆記用具や下敷を変えてみる。

あくまで私の指導経験に基づいた考えなのですが、参考にしていただけたら幸いです。

では、一つずつ具体的に説明していきたいと思います。

ただ今、公式LINE登録者さま限定で、

「おやこで美文字!オンライン講座」動画体験レッスン&早期特典のひらがな解動画・ひらがなワークシート2文字分プレゼント中!

こちらのリンクから公式ラインに登録後、動画を視聴してください。

ひらがな動画とひらがなワークシートは期間限定です。

↓↓↓

⒊字を書くスピードを上げる練習ステップ

1つ目の「字を書くスピードを上げるための段階的な練習」についてです。

ペン字や書道を習っている方にとっては、王道の練習ステップだと思います。

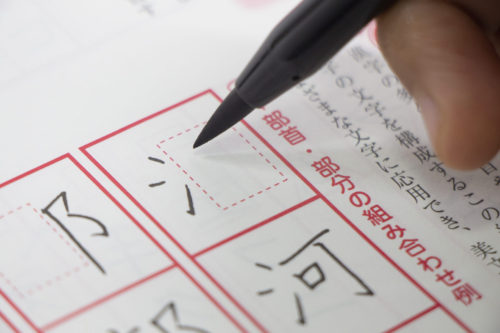

1「お手本の見方を知る」

2「お手本通り、正しく整えて書くことができる」

3「お手本を見なくても、正しく整えて書くことができる」

4「スピードを上げても正しく整えて書くことができるようになる」

この流れでスキルが上達していき、最終的にスピードを上げてもきれいな文字が書けるようになるという流れです。

まずはお手本の細部を見て覚える、お手本の見方を知るということが最初のステップになります。

お手本から得られる情報をしっかり理解することが大切です。

次のステップでは、お手本通りに書くことを目指します。

これは、実際に手を動かして字を練習する段階です。お手本を見て理解したことを、手で書いてアウトプットしていきます。

スポーツと同じ、体を動かして身につける実技的な部分とも言えますね。

この練習の中で、頭と手を使いながら書き方を覚えていきます。

そうなって、お手本を見ないでもお手本のようにきれいに書くことができるようになります。

その次の段階が「速く書くこと」となっていくので、やはり時間がかかることではあります。

硬筆書写検定でも「速書き」の課題がありますが、制限時間内にある程度の文字数を乱れない字で書くことはなかなか難しいことです。

速く書くためには継続した練習が必要だと言えますし、ある程度の限界もあるでしょう。

また、書写の勉強会である先生が、

「速く書く時と、丁寧にゆっくり書く時には書き方が少し違う」

というお話をされていました。

これも練習しながら、速く書く手の使い方を試してみるとよいかと思います。

子ども達には、視て書き写す『視写』も、スムーズに書く力を伸ばします。

⒋行書を取り入れて書く

2つ目は、「行書を取り入れて書く」ということです。

お子さんには難しいですが、大人の方には有効な手立てとなります。

そもそも楷書体を美しく書こうとすると、一画一画しっかりと書く必要があるので、どうしても書く速さには限界が出てきます。

そこをクリアできるのが行書体です。

滑らかに画をつなげたり、省略したりして書くことができるので、圧倒的に速く手を動かすことが可能です。

しかし難点は、ある程度の練習が必要な点です。

一定の法則があるので、そこを覚えていけば難しいということはありませんが、

それでもお手本なしに日常生活で書けるようになるためには、ある程度の期間、しっかりと学ぶ必要があります。

先ほどの硬筆書写検定でも、級が上がると、速書き課題では簡単な行書を用いて書いていきます。

行書は速く書けますし、手も疲れにくいうえ、見た目も美しい実用的な書体です。ぜひ挑戦していただけたらと思います。

*詳しくは行書について過去に書いたブログ記事も参考にしてください。

⒌速く書く時にはある程度のきれいな字を目指すようにする

これは根本的な解決にはなりませんが、

「いつでもどんな時でも美文字でなくてはいけない」

という思いを変えてみるということです。

字を書く際にもTPOを考えて、場に応じた丁寧さ、きれいさ、そしてスピードを考えていくことも必要だと感じます。

大人の方はお仕事上、速くきれいに書くことを求められる場面もあるかと思いますが、もしそうでなければ、場に応じた字を使い分けてみてはいかがでしょうか。

これは子どもの例になりますが、以前教員だった頃に担任をしたSさんのエピソードです。

とても字のきれいなSさんはいつもノートが見やすく、書写で書く字もお手本のようでした。また、理科の自由研究や日記に書く字もとても丁寧で感心していました。

ただ几帳面で真面目なSさんは速く書くことができなくて、板書や作文を書くことに時間はかかっていましたが、特に困ることはありませんでした。

それは、クラスで社会科見学に行った時のことでした。

見学先でお話を聞いてメモをとらなければならないのですが、普段通り丁寧に書こうとするSさんはメモが間に合わず、話にもついていけません。

きれいに書くことは素晴らしいことなのですが、多少字が崩れても素速く書かなければならない時もあります。

求められるスピードとの兼ね合いで、100パーセント美文字を目指さなくてもよい場面でしたら、80パーセントなり70パーセントなりの美文字を目指すのも一つの考え方としてよいのではないでしょうか。

*Sさんのようなお子さんはよくいます。なので、あらかじめ子ども達には、

「今日は丁寧な字でなくてもいいから、後で見返したときに自分が読めるくらいの字で書いておこう。」と伝えると、子ども達は安心するようです。

美文字については、こちらの記事も参考にご覧ください。⇒『私たちはなぜ美文字でありたいかを考える』

⒍筆記用具や下敷を変えてみる

使う用具によってもスピードに影響が出るでしょう。

紙、ペン先(穂先)、硬さ、柔らかさ…

筆記具の種類やメーカーによって全く違います。

あなたにとって、滑らかに走るように書ける、相性のよい筆記具を探してみるとよいでしょう。

今人気の万年筆にもたくさんの種類、たくさんの書き心地のものがあります。

軸の太さ、細さ、インクの違い、鉛筆なら芯の硬度など、比較しながらよりよいものに出会えるといいですね

下敷も丁寧に字を書くためには、軟らかい硬筆用下敷を使いますが、速く書くためにはいわゆるプラスチック製の硬い下敷を使った方が書きやすいでしょう。

学校の授業では速く書き写すことが優先されるため、硬い下敷が使われているのですね。

⒎まとめ

「速く書く」というのは、実は思っているよりも難しいことです。

私自身は、普段着と晴れ着の違いのように、丁寧に美しさを求められる場面ではビシッと美文字を書ける、そして普段の生活の中では、ある程度整った字をサラッと書くことができる…

そんなあり方を目指しています。

そして最終的には、『速さ』と『美しさ』のほどよいバランスをとって書いていくのが一番よいかと思います。

少しでも参考になれば幸いです。

「速く書けない」というお悩みをはじめ、鉛筆の持ち方、どうしても字が整わない…などお子さんの文字のお悩みをアドバイスする個別相談を行っています。

また、おやこで美文字!オンライン講座の一部を動画で体験できる

「鉛筆の持ち方解説動画&ひらがなの書き方動画&オリジナルワークシート」の無料プレゼントはこちらになります!

↓↓↓

ぜひ文字のお悩みを解決するヒント&個別相談をお申し込みください。

この記事へのコメントはありません。