1. まずは書道教室に。毛筆は書けても硬筆は・・・

最近は、美文字ブームの影響もあって、書店にはたくさんの美文字練習帳が並んでいます。そして、美文字を学べる教室やペン字講座もたくさんあります。

それだけ文字に対する皆さんの意識は高くなっていて、美文字を目指す方も確実に増えています。

でも、選択肢が増えるほど、「美文字になるためには、どんな学び方がいちばん良いか」とか、「子どもにはどんな教室に通わせれば効果的なのか」と迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。

ここからは6回に分けて、美文字を目指してきた一人として、講師自身の経験談をお伝えできればと思います。

〇どうやって美文字になったのか知りたい方

〇お子さんにも美文字になってほしいが、どうやって身につけさせたらよいかわからない方

〇書道を習っていたのに、普段の字はきれいに書けないと感じている方

〇幼稚園の先生や小学校の先生で(もしくは先生を目指していて)字を書くこと、字の書き方を教えることに苦手意識のある方

主にこのような方に向けて、紆余曲折を経て毛筆硬筆の講師を務めている私の経験が、少しでもお役に立てればと願っています。

目次 「美文字への道」

1. まずは書道教室に。毛筆は書けても硬筆は・・・ 【その1⇒今回のブログ】

2. 小学校の教員に。文字と関わる毎日の始まり

3. 小学校の現場で感じた「鉛筆の持ち方」の重要性

4. 書写との出会い

5. 教えることで美文字スキルアップ!

6. 回り道をした私だからお伝えできる美文字のこと

1. 書道教室に通った小中学生時代。毛筆は書けても硬筆は・・・

小学校入学をひかえた3月に、近所の書道教室へ見学に行き、そこで生まれて始めて筆を持ちました。書道は楽しく、先生のお手本のとおりに書くことができるようにと毎週習いに行っていました。

筆に親しみ、楽しく書道にいそしんでいましたが、当時その教室で硬筆は扱っていませんでした。なので、鉛筆で書く文字は、筆で書く文字の形を思い出し、そのまま鉛筆で書いていたため、当時の私の文字はすごく癖のある字でした。

またこの当時、筆を2本の指で引っ掛ける持ち方(双こう法)で習っていました。

その影響で、知らず知らずのうちに、鉛筆の持ち方が中指と人差し指が並ぶように持つ持ち方へと変わってしまっていたのです。

このように、たくさん褒めて伸ばす指導をしてくださった小中学生時代の書道教室の先生のおかげで、私は後々まで書道に携わることとなりますが、その当時の指導から気づいたことがいくつかありました。

それが後々、自分の指導について考えるきっかけとなっていったのです。

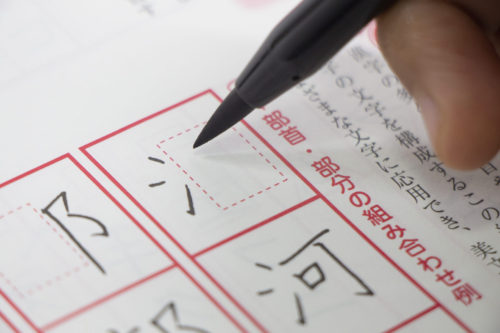

その時に得たことは、

① 筆文字を書くことができる=硬筆(ペン字)も上手に書ける

とは言い切れない部分もあるということ。

硬筆の指導もできることなら受けた方がよい。

② 子どもへの指導では、筆の持ち方と鉛筆の持ち方があまり異なると混乱してしまう。

③ 毛筆を学ぶことで、文字の形(字形)を理解する手助けとなる。

④ 小さな子どもには、まず書道そのものを好きになってもらうことが大切。基本は褒めて伸ばすこと!

以上のような気づきが、今現在、教室での指導や講座テキストの基本スタンスとなっています。

次回は、書道経験はあるものの、あまり字の上手ではない私が小学校の教員になってからのお話をしたいと思います。できれば

この記事へのコメントはありません。